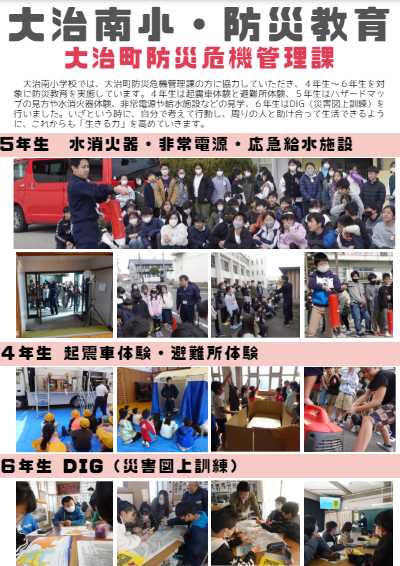

大治南小学校の子ども達を対象に、防災教育を実施しました

大地震など、日常生活の中でいつでも起こりうる災害は、その種類や発生する被害などを事前に知り、備えることで防災・減災につながります。

そこで、町内小学校の子ども達を対象に、防災・減災に触れていただく機会を創出するため、防災教育を実施しております。

令和5年度は大治南小学校へ訪問し、4~6年生の学年ごとにテーマを分け実施しましたので、その内容を紹介します。

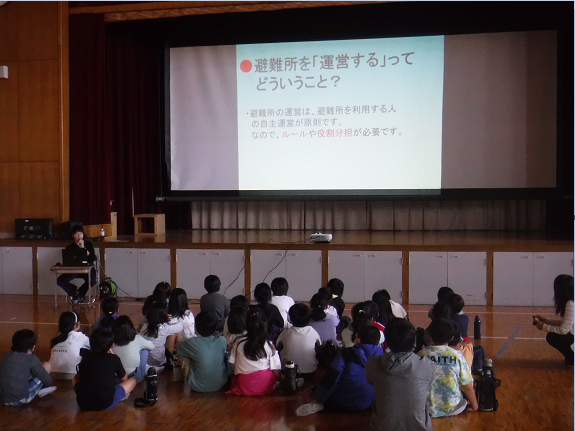

4年生 「避難所体験」

4年生は、避難所体験として、避難所についての講義を行った後、町の備蓄品を紹介し、使い方を説明しました。

講義では、町内にある公共施設の中で指定している12箇所の避難所の場所と運営の仕組み、備蓄品などを説明しました。

避難所に備蓄されている備蓄品(簡易トイレ、段ボールベッド、パーテーション、発電機等)の紹介と使い方を実践形式で説明している時の様子です。

普段はあまり見る機会のない備蓄品を前に、子ども達は皆興味津々な様子でした。

5年生 「講義 ハザードマップとは」&「水消火器体験&地下式給水栓・据置型発電機の紹介」

.PNG)

5年生は、講義形式により、町が作成し公表しているハザードマップについて説明し、屋外では水消火器を用いた消火器の使い方をはじめ、地下式給水栓や据置型発電機の紹介をしました。

講義では、町が作成したハザードマップを実際に見ながら内容を確認し、町で起こりうる災害の種類や被害の規模などを詳しく学習しました。

講義の後、水消火器の使い方体験や、いざという時のために南小学校内外に設置されている地下式給水栓などを、実際に物を見ながら確認しました。

6年生 「災害図上訓練 DIG※」

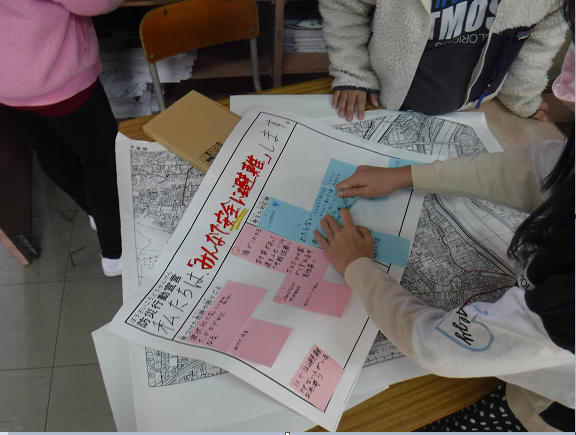

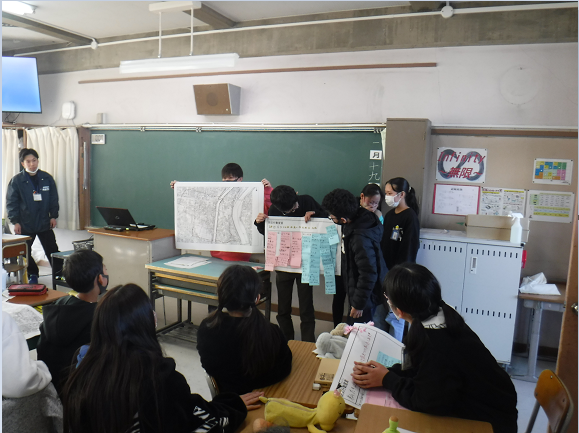

6年生は、クラス内でグループに分かれ、災害図上訓練「DIG」を実施しました。

はじめに、DIGとは何か、どう進めるかを説明した後、グループに分かれ、南小学校区の地図を広げ、災害時の避難ルートを地図に一人ひとり記入します。

河川、用水、地形、道路など、災害時に避難することを想定しながら、把握・確認しておくべきことをグループで意見を出し合い地図に書き出していきます。

グループ内で話し合った結果、見つけた危険な場所や、安全に避難するために必要な事などをまとめ、グループごとに発表しました。

※DIG:Disaster【災害】、Imagination【想像力】、Game【ゲーム】の頭文字を取って名付けられたもので、参加者が地図を使って防災対策を検討する訓練です。

南小学校より提供

南小学校より提供

災害はいつ起こるか誰にもわかりません。

防災教育を通して、「大治町で起こりうる災害は何か」、「防災・減災のために今できることは何か」を子ども達に伝えていくことは、災害に強いまちづくりを目指すための一つの道と考えております。